当我们看电影,有些片子只让人“看见剧情”,有些片子却让人“成为角色”。后者的力量,在于极细腻的主观视角、内心独白、心理冲突,以及叙事节奏与情绪压迫的调控。这样的电影恰是 VR 沉浸式体验最渴望复制的“情感核心”。

而这也正呼应了那篇文章 《VR科技如何打造沉浸式情感体验》 中提到的:现实中的 VR 不只是视觉和听觉的刺激,更试图调动触觉、身体反馈、交互设计等,让体验者在心理层面“真的在那儿”。

在影视世界里,我们无法真正“触摸”,但借助导演、编剧、表演者的设计,可以在意识层面带来类似的情绪震荡。以下是几部值得推荐的电影,它们在第一人称视角或心理代入方面极为出色。

🎬 推荐影片一:《消失的爱人》(Gone Girl)

这部由大卫·芬奇执导的作品虽然不是“纯粹”第一人称镜头(不像某些主观镜头影片那样全程主观视角),但它通过男女主角交替的第一人称式叙述、自白和视角切换,让观众在心理上反复投射、怀疑、动摇。看完后,你会感受到两条意识流在脑中交织,那种心理张力与代入感极强。

影片里,观众不断被引导去猜测谁在说真话、谁在隐藏什么;每个镜头、每个剪辑都像在撩拨你的心理防线。它正展现了影视想要做到的“沉浸式代入”之一:让你在意识里成为“可能的嫌疑人”或“可能的受害者”,体验角色的情绪摇摆。

🎬 推荐影片二:《鸟人》(Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance))

整个影片的摄影设计看似像一镜到底,角色的思绪、焦虑、压力几乎是“无缝”地注入画面里。主角的内心独白、焦虑的情绪、艺术与自我价值的冲突,在一条条轨迹中环绕,观众仿佛伴随他在台后、在后台、在镜头后面穿梭。

这种“与角色无缝贴合”的形式,让观众在观影过程中极难抽身。你会觉得自己就是那个在聚光灯下挣扎的演员,一点点情绪波动都在皮肤上燃起共鸣。

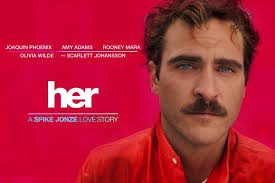

🎬 推荐影片三:《她》(Her)

斯派克·琼斯执导、杰昆·菲尼克斯主演的这部科幻爱情片,是一种极具情感代入的典范。主角与操作系统的对话、孤独与渴望、虚拟与真实的界限,都在细节上被拉扯。虽然影片没有第一人称镜头,但那种与“看不见对象”对话的曖昧、渴望与矛盾,让观众容易代入主角的心理体验。

这种代入感正是许多 VR 情感体验所追求的:角色身处虚拟与现实的张力、面对内心投影的孤独与渴望。正如那篇文章描述的 VR 交互设计里尝试表达“非语言情感”、“心理意图”与“触觉反馈”那样,电影在不可能触摸的现实里,用镜头、声音、情绪来创造心理“触感”。

🎬 推荐影片四:《消失的星期天》(I Origins)

这部影片以科学、信仰和情感交织的方式叙述,主角对眼睛、灵魂与记忆的探究过程,带来了某种神秘的主观体验。在多个时空和意识层面之间的跳跃,让观众在不同信念中游走,情绪起伏被推挤、被折射。这样的结构带来了观影时的心理迷失感,却也正是高代入体验的来源之一。

为什么这些电影适合在“影视推荐”栏目中出现?

- 它们兼具主观视角与心理深度:不只是剧情在发生,情绪也在诞生。

- 它们的冲突不仅在外部事件,更在主角内心的矛盾、选择与怀疑。

- 它们在叙事设计、镜头语言、音效处理上都有“让你跟上角色思路”的布置,让观众情感上“被拉进”角色世界。

这些正是 VR 沉浸式情感体验最想复制的部分:观众从“看者”变为“体验者”,与角色的情绪频率合拍。那篇关于 VR 科技如何打造沉浸式情感体验 的文章,为我们理解这种技术如何从感知层面提升共情提供了视角,也让我们在推荐这类影视作品时能更清楚:它们的情感内核,是技术想要重建的“心理共振场”。

评论已关闭